私の話からで恐縮ですが,歯科医師になって二十数年.ユニット数3台,私と衛生士,助手の3人の小さな診療所を営んでいます.

保険の歯科治療はもちろん,顎関節の治療,矯正,インプラント…その他諸々行っています.

昔から技工をするのが好きで,診断用ワックスアップやプロビジョナルレストレーションの製作,総義歯の人工歯配列などは自分で作っていたりします.

そんな,アナログな歯科医療を続けてきた私ですが,

「デジタルデンティストリー」という言葉が当たり前のように学会誌にも載るご時世ですので,まったく興味が無かったわけではありません.

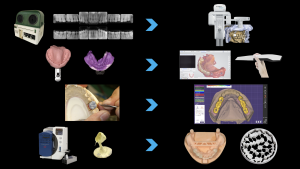

フィルムだったX線写真はコーンビームCTに.アルジネートやシリコンを用いた印象採得はインターオーラルスキャナー(IOS)へ.

石膏で作成した作業用模型上での技工操作は,CADで行われるようになり,鋳造やプレスは3Dプリンターによる造形や加工機によるミリングへと変貌していく様子をみていると,

ゆくゆくは導入する必要があるのかな?と考えていました.

しかし,このアライナーを使いたければこのスキャナーでないとだめだとか,

このスキャナーはこの加工機と一緒に使うことで威力を発揮しますだとか,

スキャンデータのフォーマットが特殊なので,変換が必要ですだとか,

このCADソフトのサブスクはインプラント向けなので他のモジュールを導入するには別の会社と別途契約が必要ですだとか,

私の診療所には残念ながら大きな加工機を置くスペースもないですし,アライナー用,補綴用と高価なIOSを何本も用意したり,スキャナーごとにPCまで購入していてはたまったものではありません.

デジタル化の本質とは…例えてみると,

「レコードがCDに代わった」というわけではないですよね?

デジタルデータ特有の「劣化しない」とか「コピーや伝送が容易」というメリットをそのままにユーザーがデータ自体を自身の端末や環境に合わせて使用できるようになることですよね.

もちろん,歯科医療の特性上すべてをデジタル化することは不可能です.

スキャナーから3Dプリンター,ミリングマシンまでトータルソリューションとして展開しているメーカーの言う通りの機材を買い揃えても,今はまだ叶えられない問題点はあります.

人間は頑張った分だけスキルアップして,できることが増えていきますが,機械は時間と共に陳腐化し,劣化もします.そして修理やバージョンアップができなくなる時期が必ず訪れます.

私には,いままでの歯科機材のデジタル化はあまりにも制約が多すぎて,レコードがCDに変わったくらいのレベルにしか見えなかったのです.印象材代わりという目的だけでIOSを導入することは費用対効果の面でリスクの高い投資と考え,CTの導入だけに留まっていました.

しかし最近はオープンかつ手頃な価格帯のIOSが販売されるようになりました.

スキャンの精度やスピード,操作性はナショナルブランドの先行機種と遜色がないこと.

使用するPCもスペックさえ合えば自分の好きな機種を使えること.

オープンタイプ(Exocadなど)やフリー(Blue Sky Plan®など)のCADソフトを導入すれば,すでに導入済みのX線機器ともデータを共有できること.

多大なコストを投資しなくてもデジタルデータ特有の「劣化しない」「コピーや伝送が容易」「再現性が高い」というメリットを最大限活用した検査・診断・治療計画・補綴装置製作のワークフローの構築に取り組むことが可能になるのです.

いままで先に進むことを阻んでいた足枷が一気に外れた感じがして,迷わずIOSとCADソフト,3Dプリンターを導入に踏み切りました.

デジタルを導入したことによる臨床上の変化の一例をお話しします.

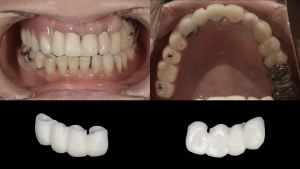

このように前歯部の補綴装置の脱離を主訴として患者さんが急患でお見えになったとき,どうしましょう.

幸い補綴装置は残っているのでこのまま合着,仮着できるわけですが,支台歯には2次齲蝕もあります.感染根管処置を行うと既存の補綴装置は使用不可となりますし,そのうえデンチャーの鉤歯です.

今まででしたら,補綴装置を装着した状態でオーバーインプレッションを行い,即重レジンを流してプロビジョナルレストレーションを製作するか…しかし,印象の変形や浮き上がり,バリもあるので既存の義歯との適合調整は大変ですよね.

それともデンチャーごと作り変えるつもりでプロビジョナルレストレーションを製作したら,製作期間中は患者さんに不便を強いることになります.

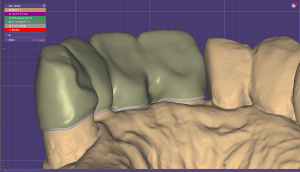

そこで補綴装置を装着した状態で口腔内をスキャンして,

CADソフト上で予測支台歯形成を行ない,既存の補綴装置に組み込まれたレストシートやガイドプレーン,アンダーカットの情報を残したプロビジョナルレストレーションのデザインをしました.

午前中にお見えになった方でしたので,昼休み中にデザインし,午後イチの他の患者さんを担当している間に3Dプリントを行い,再来院していただいた夕方にはプロビジョナルレストレーションを装着することができました.

既存のデンチャーのレストやクラスプの適合にも問題ありません.

患者さんとのタイミングさえあえば,このような形で即時対応が可能になるのです.

従来のワークフローでしたら…

印象採得と咬合採得をして,模型を起こして,咬合器にマウントして,シリコンパテでワックスアップ模型の副型を採って,予測支台歯形成した模型にレジンを圧接して,咬合調整して,口腔内でもリマージンと咬合調整を行なって…いかに丁寧に作業を行なっても誤差は生じます.

気泡も入るかもしれないし,歪むかもしれない,浮き上がるかもしれない,そんな不安と絶望を繰り返してきた身としては革命が起きたのです.

ひとつの症例を終わらせるまでいったい幾つの模型を作らなければいけないのか,

途中で再評価するために保管をしておきますが,石膏だって変形しますし,カビが生えてしまうこともあります.

おまけに模型を置く場所にも困ります.模型は家賃を払ってくれません.

ひとたび役目を終えた模型はお別れをするわけですが,

廃棄の費用,輸送で排出されるCO2,どれをとってもいいことはありません.

今後はこういった廃棄に関わる問題も徐々に減っていくのかな?と思います.

そして,データさえ残っていればいつでもundo(元に戻す)が可能になります.

と,今回はIOSの導入がもたらしたワークフローの変化についてお話ししました.

次回以降は,デジタルの利点である「重ね合わせ」を検査や診断にどう応用するかお話しします.